局所排気装置

局所排気装置は作業環境の安全性や効率性を左右する重要な設備です。

田崎設備では豊富な施工経験をもとに排気と給気のバランスを考慮した設計を行い、お客様の作業環境や工程に合わせた最適な局所排気装置をご提案しています。

本ページでは局所排気装置の種類や作業者の健康被害に関する法律、当社のこだわりなどをご紹介いたします。

1.局所排気装置とは?

2.局所排気装置が必要な理由

• 2-1. 労働基準局申請について

• 2-2. 労働基準監督署への申請に必要な書類

3.局所排気装置の種類

• 3-1. 囲い式フード

• 3-2. プッシュプル型換気装置

• 3-2-1.プッシュプル型換気装置の施工事例

• 3-3. 外付け式フード

4.局所排気を効果的に行うために

• 4-1. 田崎設備の局所排気装置の特長・こだわり

5.局所排気の届出について

6.有機溶剤関連記事

7.局所排気装置関連記事

8.局所排気装置ダクト工事 お問い合わせ後の施工の流れ

9.局所排気装置施工事例

10.よくある質問(FAQ)

11.お問い合わせ・ご相談

1.局所排気装置とは?

有害な化学物質(有機溶剤)や粉じんなど健康を害する物質を作業者が吸い込まないように局所排気フードから吸込み、ダクトによって搬送し、専用の送風機により工場外部に排気する換気装置を局所排気装置といいます。

局所排気装置は空気取り入れ口のフード、空気清浄装置、ファン(排風機)、排気ダクト及び排気口などから構成されています。

フードは発生源を囲むか発生源に近い位置に設置し有害物質を含有する空気をダクトに流入させるための吸引口で、作業場の形態などによりさまざまな形状がありその形状から囲い式や外付け式などと呼ばれています。

ダクトはフードから流入した有害物質を含む空気を排気口に向かって搬送する管で、フードからファンまでの吸引ダクト及びファンから排気口までの排気ダクトがあります。

空気清浄装置は有害物質を含有する空気を外気に排出する前に清浄化する装置で、粉じんを除去するための除じん装置、ガス・蒸気を除去するための空気清浄装置があります。

ファンはフードから流入した空気をダクトや空気清浄装置を通して排気口から大気中に排出するために必要なエネルギーを作る装置です。

.jpg)

2.局所排気装置が必要な理由

有機溶剤はその利便性の半面、人体に害をもたらすものが多くあります。

それだけに良好な作業環境の保持は必須です。

作業工程で生じる有害ガスや蒸気などの速やかな排出のために、法律では局所排気装置等の設置を義務付けています。

・労働安全衛生法

労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境の形成を促進するための法律です。

「第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の中に「事業者の講ずべき措置等」があり、第二十二条「事業者は労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じなければならない」とあります。

(参考:e-GOV『労働安全衛生法 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置』

https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_4-At_22)

・有機溶剤中毒予防規則(有機則)

有機溶剤中毒予防規則とは、労働者の安全と健康を守るための法律である労働安全衛生法に基づき、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令です。

「第二章 設備」の項があり、(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)について第五条「事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務 (第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第十三条の二第一項において同じ)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」とあります。

(参考:中央労働災害防止協会『有機溶剤中毒予防規則 第二章 設備(第五条-第十三条の三)』

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-21-2-0.htm)

・特定化学物質障害予防規則(特化則)

特定化学物質障害予防規則とは労働安全衛生法の特別規則です。

健康障害を引き起こす可能性がある特定化学物質を扱う作業者が健康を害さないように、作業方法や設備などのルールを定めた規則のことです。

「第二章 製造等に係る措置」の項があり、第一類物質、第二類物質の取り扱いに係る設備について第三条、第四条に局所排気装置の設置に関して記載があります。

(参考:中央労働災害防止協会『特定化学物質障害予防規則 第二章 製造等に係る措置(第三条-第八条)』

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-29-2-0.htm)

また、排気についても「労働安全衛生規則」に「第三編 衛生基準」の項があり、「第一章 有害な作業環境」で排気の処理として第五百七十九条「事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。」と定められています。

(参考:e-GOV『労働安全衛生規則 第三編 衛生基準 第一章 有害な作業環境』

https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240401_505M60000100022#Mp-Pa_3-Ch_1-At_579)

2-1. 労働基準局申請について

有機溶剤や粉塵などが発生する工場では労働者の健康被害が社会問題になっています。

企業は労働者の労働環境を守る必要があり、有機溶剤や粉塵を扱う企業では特に有毒ガスや粉塵を労働者が吸い込むことで健康を害し、死亡につながる恐れがあります。

局所排気設備を工場に設置することで有毒ガスや粉塵を労働者が吸い込むことを防げます。

また、労働基準監督署へ局所排気設備申請をすることで企業がきちんと局所排気装置を設置して労働環境を整備していることを第三者に認めてもらうことができます。

万が一の事故の際にもきちんと責任の所在を明確にできるため、企業にとっても危機管理の上でも申請が重要です。

2-2. 労働基準監督署への申請に必要な書類

1.局所排気装置摘要書

2.圧力損失計算書

3.局排図面

4.排気用送風機の図面

5.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器納入図面、任意です)

6.作業場所の図面 (建築平面図におおよその位置を記入してください)

7.敷地内の工場配置図 (申請場所の位置がわかる図面です)

8.工場周辺の案内図 (周囲の状況がわかる図面です)

当社にご依頼いただいた場合、1~4までの図面は私ども田崎設備が準備します。

5~8の図面はお客様の方でご用意いただき、すべての図面を提出用に2部用意して労基署に申請してください。

その際、写真を用意して説明するとよりわかりやすく伝わります。

3.局所排気装置の種類

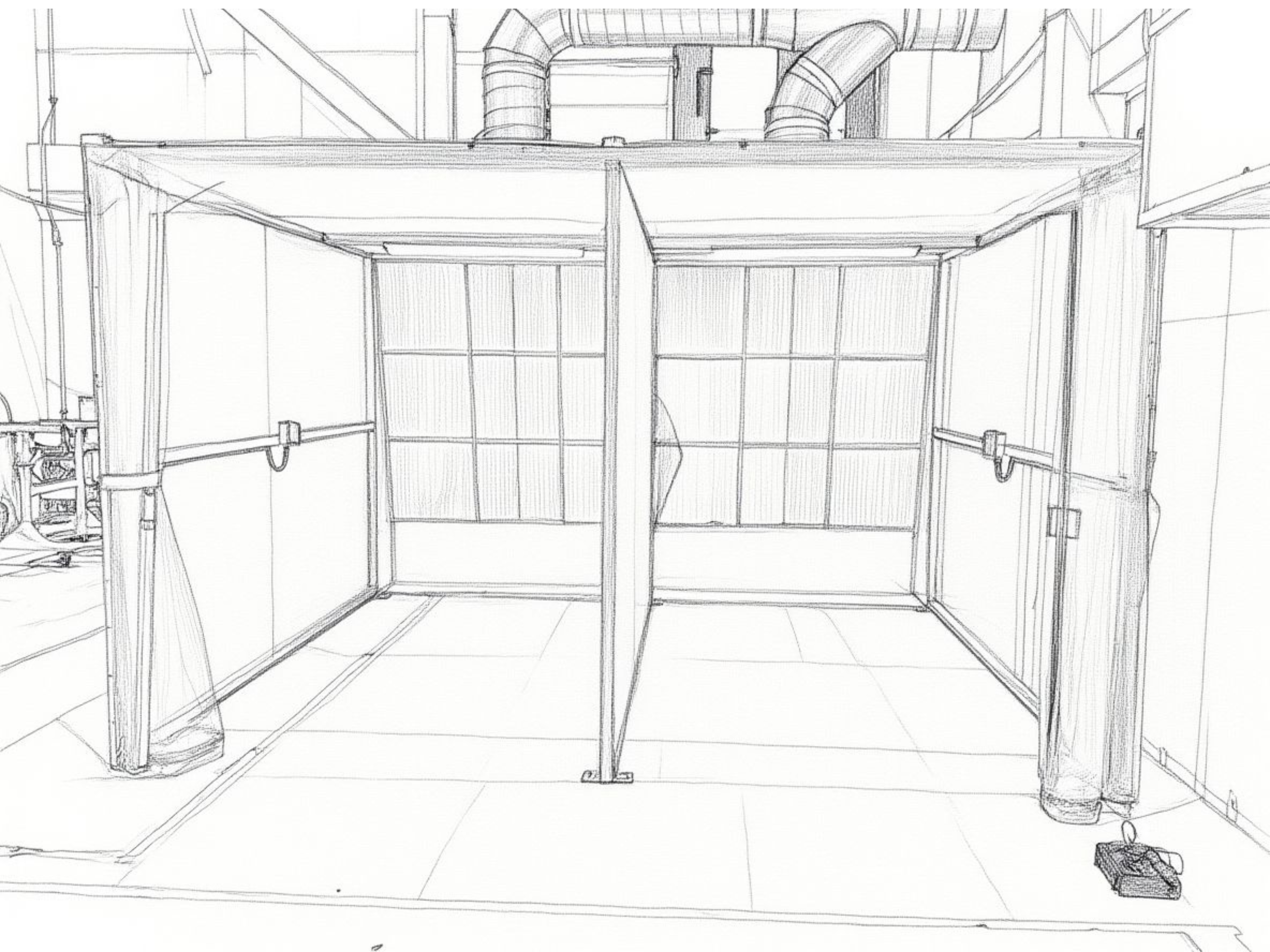

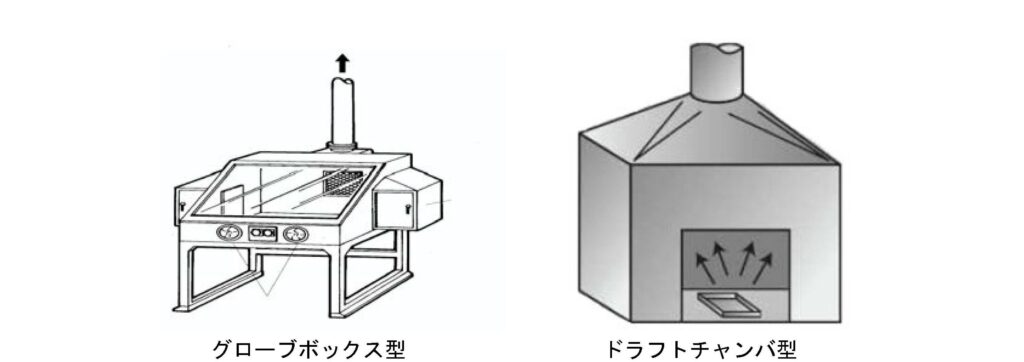

3-1. 囲い式フード

囲い式フードは発生源を囲い、開口面に吸い込み気流を与えることによって有害物質がフード外へ流出することを防ぐことができるため化学物質へのばく露を減らすことができます。

囲い式フードは外付け式フードと比べて外乱気流による影響を受けにくく、小さい排風量でよい効果を得られる最も効果的なフードです。

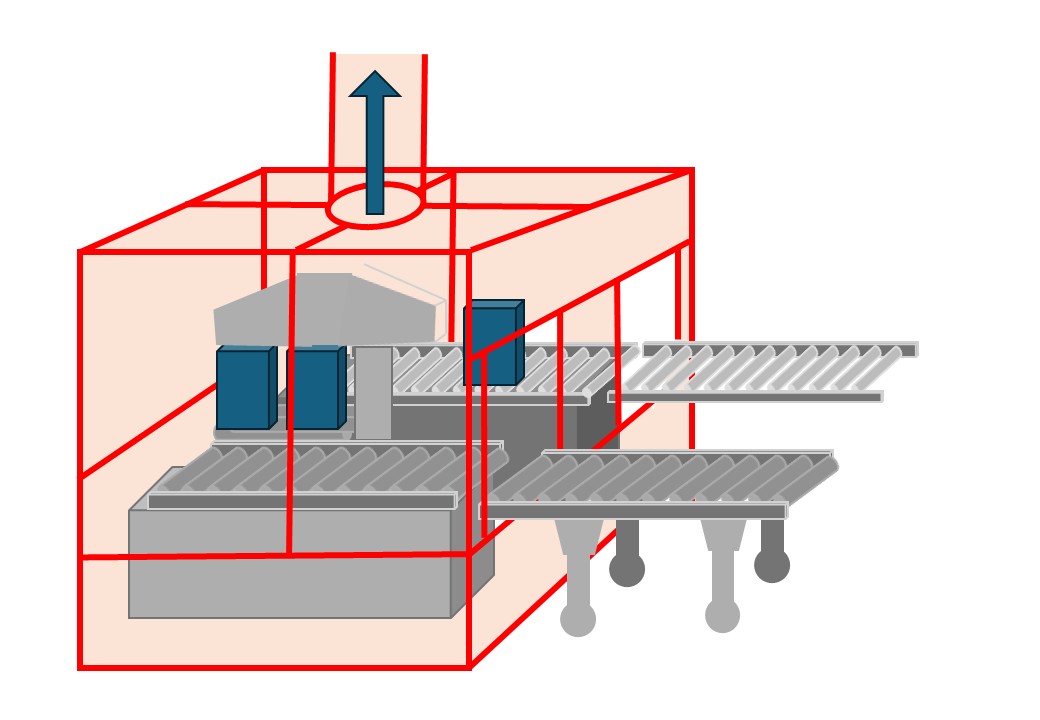

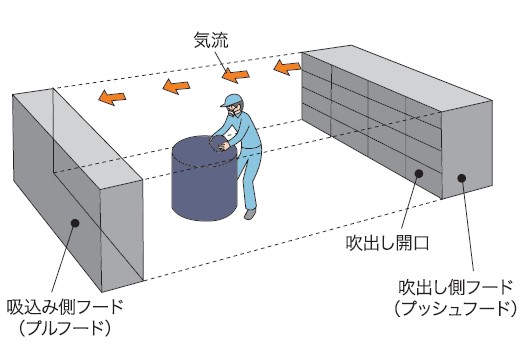

3-2. プッシュプル型換気装置

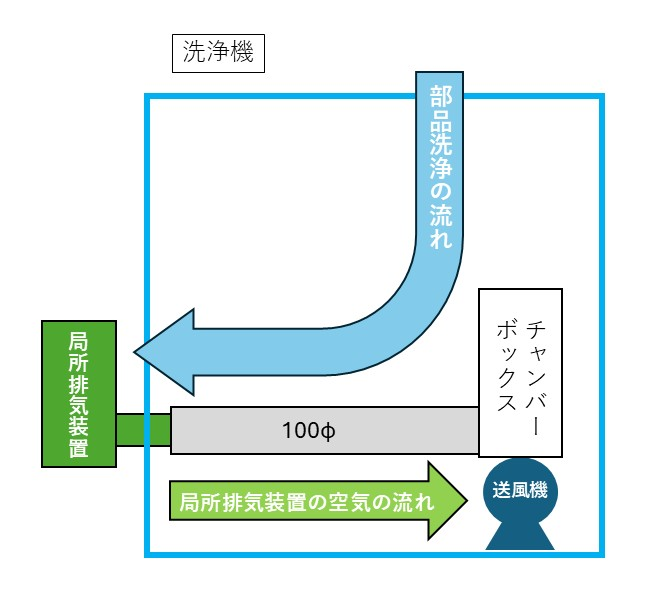

局所排気装置と並ぶ環境改善装置にプッシュプル型換気装置があります。

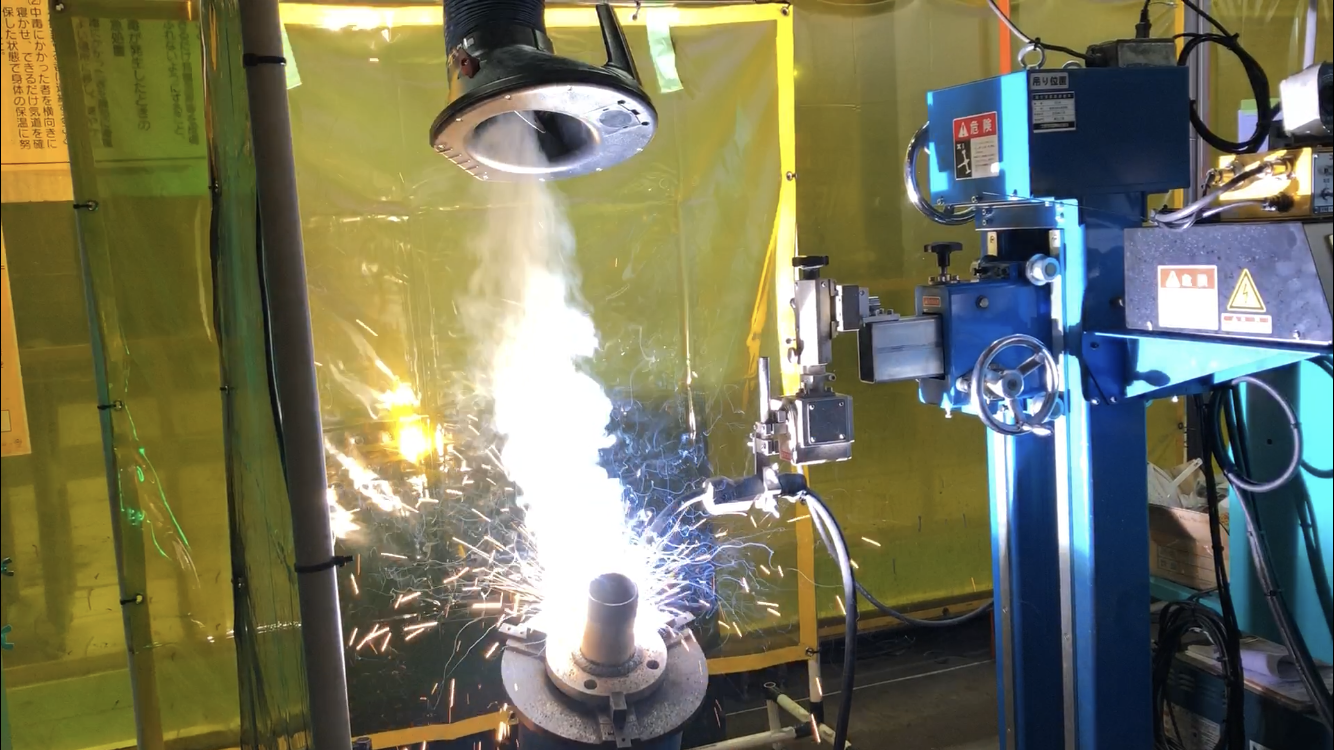

局所排気装置に比べて一般に低い風速で有害物質を補足して排出することができ、塗装作業や溶接作業、グラビア印刷など有毒性の強い溶剤を使う場合に適しています。

プッシュプル型換気装置とは有害物質を生み出す作業場を挟んで吹き出し用のフードと吸い込み用のフードを向かい合わせにして設置する方法です。

一定方向の流れを作り出すことで有害物質が作業場に拡散することを防ぎます。

空気を送り込む側が吹出し側フード(プッシュフード)、吸い込む側が吸込み側フード(プルフード)と呼ばれ、名称の由来となっています。

プッシュプル型換気装置は局所排気装置に比べて低い風速で有害物質を補足し排出する事ができるため、塗装作業や溶接作業、グラビア印刷などに用いられています。

3-2-1.プッシュプル型換気装置の施工事例

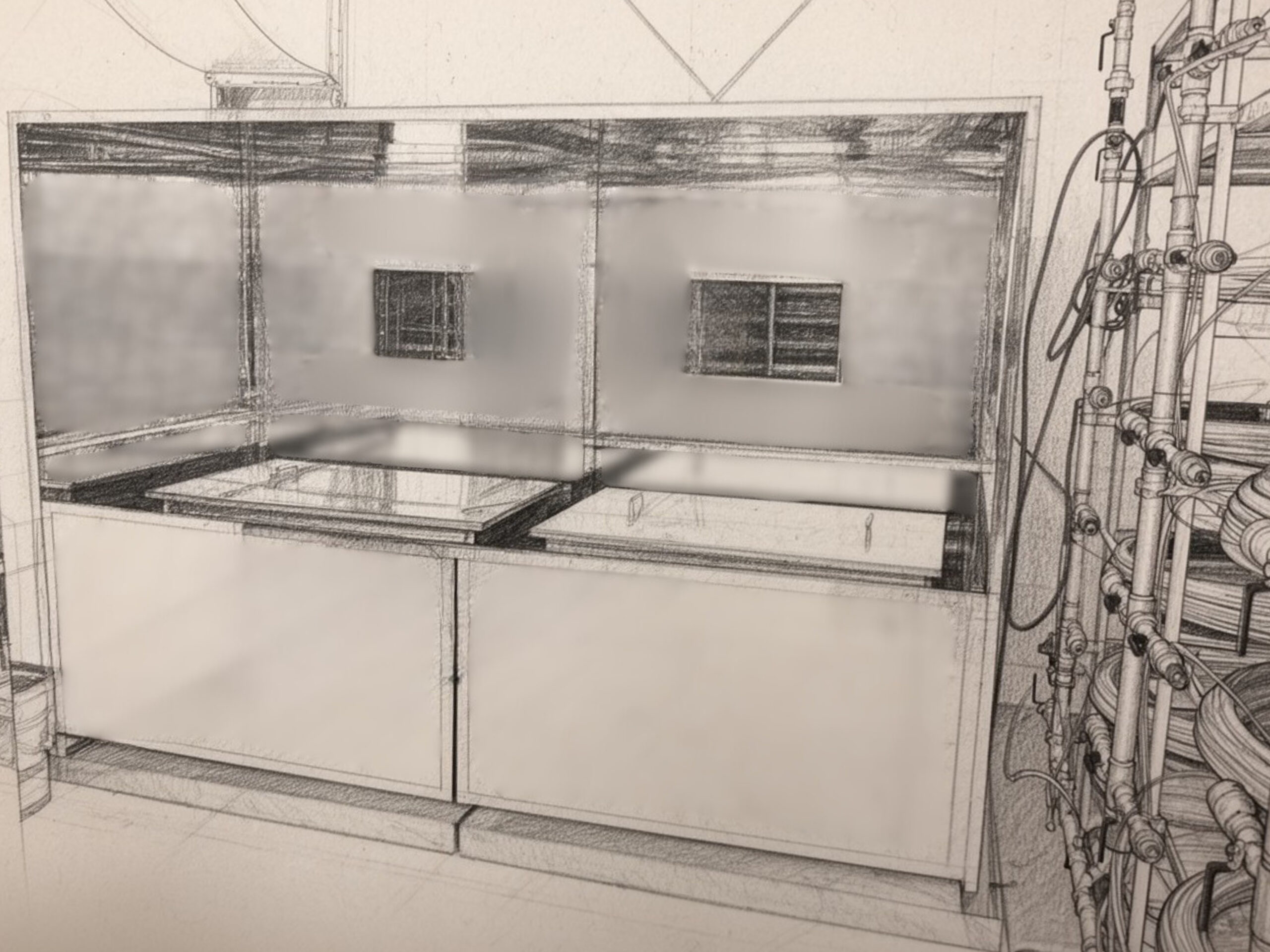

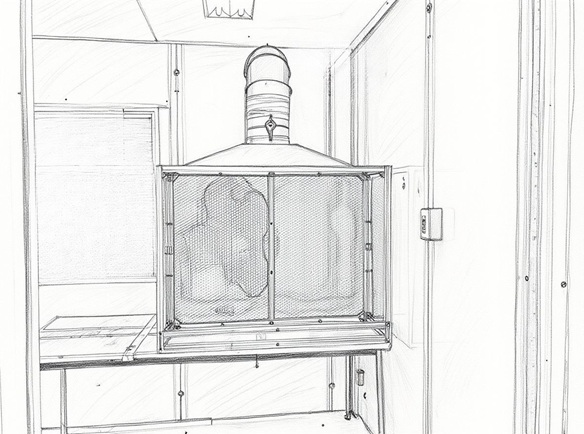

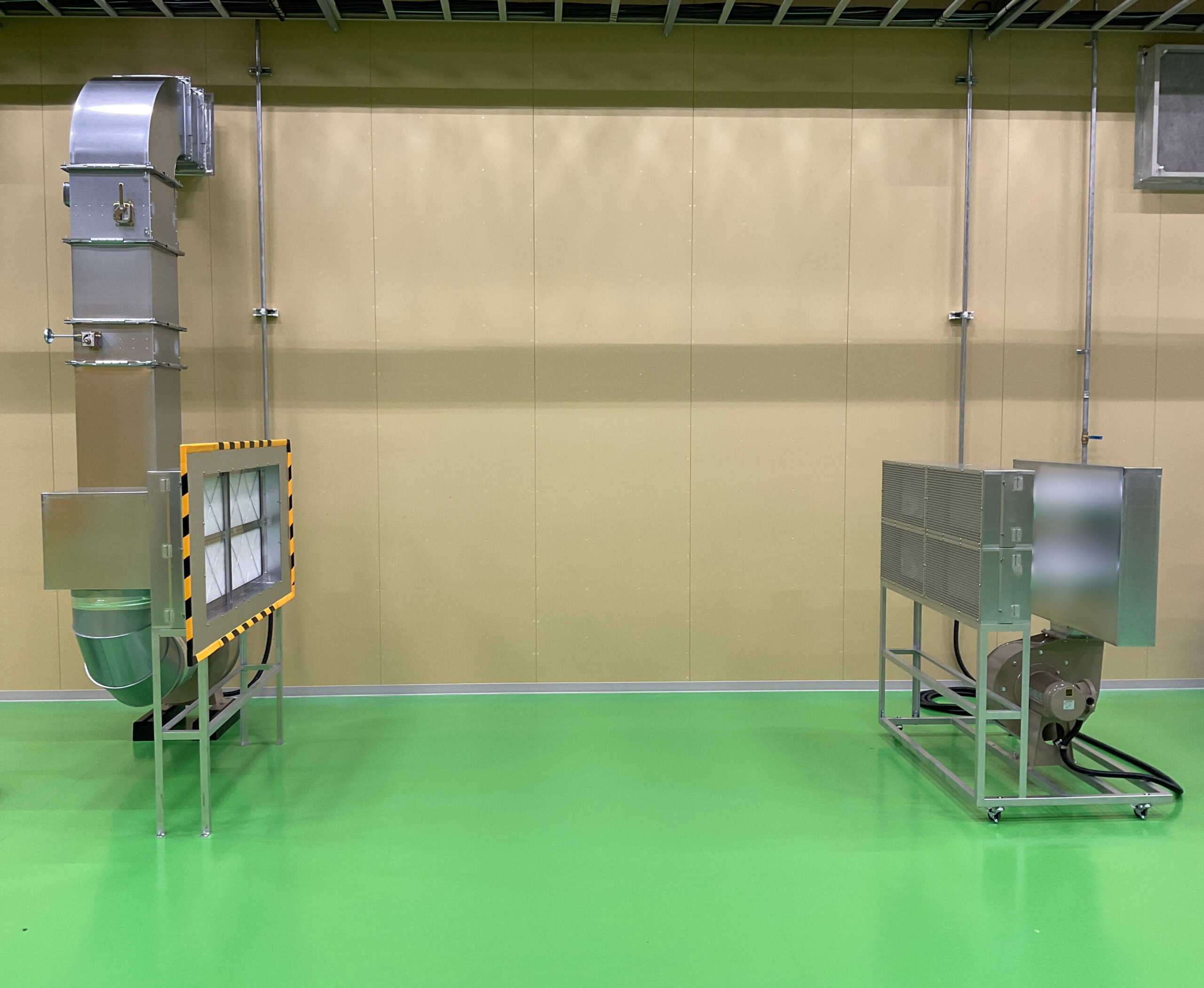

<吹出し側フード(プッシュフード)>

<吸込み側フード(プルフード)>

<全体図>

<概略図>

吸い込むだけの局所排気装置に比べて安全面や安定した気流を維持できるなど優れた面も多く、作業従事者は安定した空気の流れを知ることにより有毒ガスや蒸気、粉じんに触れることなく安心して作業することができます。

ただし、フード以外にも送風機や排気ダクトも必要になるため換気装置が大掛かりになりコストがかかるというデメリットがあります。

<プッシュ側送風機>

なお、汚染された作業場に新鮮な空気を入れ、汚染濃度を低くしてそのまま外部に放出する方式を全体換気といいます。

全体換気は希釈換気とも呼ばれ、給気口から入ったきれいな空気は発散源付近の汚染された空気と混合希釈を繰り返しながら換気扇に吸引廃棄され、その結果有害物質の濃度を下げることができます。

リスクアセスメントの結果、リスクが大きい場合には局所排気装置やプッシュプル型換気装置の導入が望ましいです。

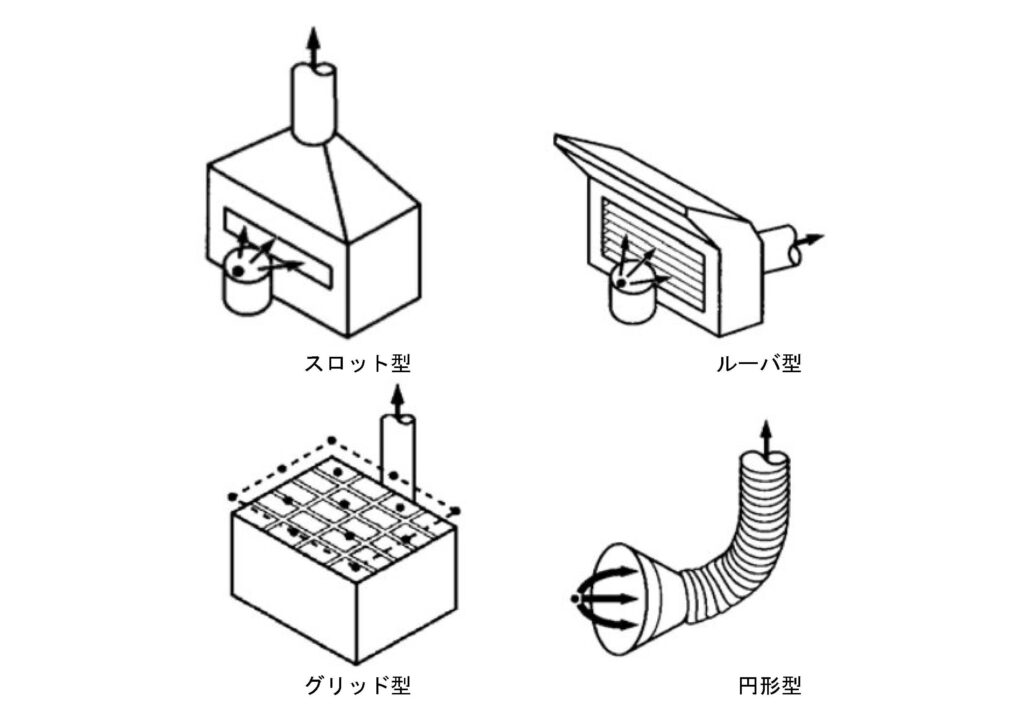

3-3. 外付け式フード

外付け式フードは開口面の外にある発生源の周囲に吸い込み気流を作ってまわりの空気と一緒に有害物質を吸引するもので、まわりの空気を一緒に吸引するため排風量を大きくしないと十分な能力が得られないという注意点があります。

また、まわりの乱れ気流の影響を受けやすく囲い式フードに比べて効率はよくありません。

外付け式フードは吸い込み気流の向きによって下方吸引型、側方吸引型、上方吸引型に分類されます。

発生源から20cm以内にフードが設置できる小型の局所排気装置に適しています。

(参考)

・職場のあんぜんサイト(厚生労働省)『換気(局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気)』

4.局所排気を効果的に行うために

局所排気を効果的に行うためには発生源の形、大きさ、作業の状況に適合した形と大きさのフードを使うことが重要です。

局所排気装置の良し悪しは排気フードの設計次第と言っても過言ではありません。

①できるだけ有害物の発生源の近くで、

②有害物の特性を考慮して(有機溶剤は空気より重い、など)

排気フードを設計する必要があります。

フードの設計において最も重要な点は『いかに吸込み口(捕捉面)を小さくするか』『いかに発生源の近くに設置するか』です。

捕捉面が小さくなれば吸込み風量を落とすことができ、また発生源に近ければ近いほど少ない風量で十分な量の排気を行うことができるため必要な空調機の能力を小さく抑えることができます。

4-1. 田崎設備の局所排気装置の特長・こだわり

田崎設備では、「いかに吸込み口(捕捉面)を小さくするか」に強くこだわり、作業環境や扱う材料、作業員の動線などを詳細にヒアリングしながらお客様のご要望に合わせて最適な設計・提案をいたします。

通常の局所排気装置は必要以上の風量で排気することが多く、空調機もオーバースペックになりがちです。

その分イニシャルコストがかかり費用が高額になってしまうのが弊社にとって悩みの種でした。

どうすればコストを抑えることができるかを追求した結果、吸込み口を小さくし風量を必要最低限にすることでコストダウンを実現することができました。

局所排気装置を導入する際には給排気のバランスも重要です。

排気量が多いと工場内が陰圧になり、ホコリや虫の侵入、ドアが開きにくくなるといった問題が発生します。

梅雨の時期には湿度の高い外気の侵入による結露やカビのリスクも高まります。

陰圧とは外よりも室内の気圧が低い状態になる事です。

水が高い所から低い所へ流れるように空気も気圧が高い方から低い方へ流れようとするので、窓のサッシやドアの隙間、排水溝などから外気が入り込んできます。

これらを防ぐためには適切な給気設備の設置が必要です。

田崎設備では局所排気装置によって排気される空気の量と給気すべき必要な空気の量を計算し、適切な能力の外気導入エアコンも併せてご提案させていただいております。

また、コストを抑えつつ最適な設備設計を行うため、お客様には設置場所の図面(平面図・断面図・設備図)や既存排気装置の仕様などのデータのご提供をお願いしています。

排気と給気の流れを考慮することで、より快適で効率的な作業環境を実現します。

5.局所排気の届出について

有機溶剤(※1)や粉じんなど労働者の人体に有害の恐れのある物質を取り扱う場合、労働安全衛生法88条の規定に基づき、工事開始の30日前までに設置に必要な図面と局所排気装置摘要書を添付して労働基準監督署長の届け出をし、計画の内容について審査を受けなければなりません。

法的には局所排気装置摘要書を提出せずに設置された局排設備は局所排気とは認められません。

第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

※1有機溶剤について

有機溶剤中毒予防規則が定められている有機溶剤(労働安全衛生法施行令 別表第六の二に掲げる有機溶剤)は54種類あり、詳細は下記の通りである。

| 第1種有機溶剤 | |

|---|---|

| クロロホルム 四塩化炭素 1,2-ジクロルエタン(二塩化エチレン) 1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) | 1,1,2,2-テトラクロルエタン(四塩化アセチレン) トリクロロエチレン 二硫化炭素 |

| 第2種有機溶剤 | |

| アセトン イソブチルアルコール イソプロピルアルコール(2-プロパノール) イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) エチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) オルト-ジクロルベンゼン キシレン クレゾール クロルベンゼン 酢酸イソブチル 酢酸イソプロピル 酢酸イソペンチル(酢酸イソミアル) 酢酸エチル 酢酸ノルマル-ブチル 酢酸ノルマル-プロピル | 酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル) 酢酸メチル シクロヘキサノール シクロヘキサノン 1,4-ジオキサン ジクロルメタン(二塩化メチレン) N,N-ジメチルホルムアミド スチレン テトラクロルエチレン(パークロルエチレン) テトラヒドロフラン 1,1,1-トリクロルエタン トルエン ノルマルヘキサン 1-ブタノール 2-ブタノール メタノール メチルイソブチルケトン メチルエチルケトン メチルシクロヘキサノール メチルシクロヘキサノン メチル-ノルマル-ブチルケトン |

| 第3種有機溶剤 | |

| ガソリン コールタールナフサ 石油エーテル 石油ナフサ | 石油ベンジン テレビン油 ミネラルスピリット |

6.有機溶剤関連記事

以下の記事もご参照ください。

有機溶剤の種類

有機溶剤の中毒予防規則について1

有機溶剤の中毒予防規則について2

有機溶剤に関する計画の届出

有機溶剤の危険性

有機溶剤の保管

有機溶剤作業ための保護具

有機溶剤作業主任者

特定化学物質障害予防規則(特化則)について

危険物として取り扱う有機溶剤について

有機溶剤と特定化学物質(特化物)の違い

7.局所排気装置関連記事

以下の記事もご参照ください。

局所排気装置の種類

局所排気装置届出

局所排気装置法令

局所排気装置等定期自主検査者講習

空気清浄装置

局所排気装置の保守管理

局所排気装置制御風速

プッシュプル型換気装置

プッシュプル型換気装置の定期点検指針

局所排気装置自主点検

8.局所排気装置ダクト工事 お問い合わせ後の施工の流れ

- ヒアリング

- 現場調査・お打ち合わせ

- 概算見積り、基本プランの提出

- 現場調査・現場説明

- 本見積書提出

- ご契約または注文書発行

- 本設計

- 所管の労働基準監督署に書類・設計図提出

- 施工

- 試運転・性能検査

- 完成引き渡し

お問い合わせ

電話またはメールフォームにてお問い合わせください。

>>お問い合わせページ<<

お問い合わせの際、事前に以下の情報をご用意いただけると無料で概算見積りが可能です。

①局所排気装置の設置予定場所の配置図、平面図

(立面図もあればご用意ください)

➡保有空地の確認のために必要です。

②取り扱う有機溶剤・特定化学物質の名称またはSDS(安全データシート)と使用量

➡有機溶剤や特化物の種類・量によって排気や処理の方法が変わるため必ずご提示いただきます。

③作業スタイル(着座または直立)

➡作業者の動く範囲によって局所排気装置のフードの大きさ・構造が変わるため、作業工程と併せてご教示ください。

ヒアリング(無料)

お問い合わせをいただいた後、オンラインまたは電話・メールで以下の内容を確認させていただきます。

・御社名、施工を行う場所の所在地、担当者

・有機溶剤または粉じんを排気したいのか

・すでに局所排気装置が設置されているか

・有機溶剤を使う工程や粉じんが発生する工程はどのようなものか

・室内の空調管理状況

・労働基準監督署からの指導の有無

・製造工程

・建屋の図面の有無

など

現場調査、お打ち合わせ(無料)

実際に現場へ訪問し、状況の確認をさせていただきます。

そこで局所排気装置の種類や設置場所・工程の確認、施工条件のすり合わせを行い、お支払い条件をお伺いいたします。

概算見積り、基本プランの提出(無料)

現場調査後10日から2週間後に概算見積りと基本プランを提出いたします。

※ここまでは無料でご対応いたします。

現場調査・現場説明

概算見積り後、現場にて実際に作業を行う担当者も交えて施工内容の確認をいたします。

本見積書の提出、ご契約または注文書発行

打ち合わせ内容を反映した本見積書を提出いたします。

それらに同意いただけるようであれば発注書をご用意ください。

※発注後キャンセルされる場合はキャンセル費用がかかります。

(打ち合わせ1回目からの交通費、打ち合わせ費、概算見積り作成費、基本プランおよび実施設計費)

所轄の労働基準監督署へ提出する書類と

ダクト系統図の作成・申請

有機溶剤や粉じんなど労働者の人体に有害の恐れのある物質を取り扱う場合、労働安全衛生法第88条の規定に基づき、工事開始の30日前までに設置に必要な図面と局所排気装置摘要書を添付して労働基準監督署に提出することが定められています。

弊社では局所排気装置摘要書とダクト系統図を作成いたします。

(労働基準監督署への提出で弊社同行をご希望される場合、別途費用がかかります)

施工、試運転、性能検査

施行に入り、工事完了後に試運転と性能検査を行います。

完成引き渡し

排気データの提出後、請求書を送付いたします。

事前にご提出いただいたお取引条件に従ってお支払いいただきます。

9.局所排気装置施工事例

10. よくある質問(FAQ)

局所排気装置ダクト工事の施工エリアはありますか。

現在のところ栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・福島県・宮城県・静岡県・山梨県・長野県です。

その都度ご相談承ります。

局所排気装置のコンサルティングと設計だけをお願いすることはできますか。

原則として、局所排気装置には専門的な施工方法が必要なため弊社が一貫して設計から施工までを責任をもってやらせていていただいております。

局所排気装置の施工実績の業種を教えてください。

食品製造工場、印刷工場、化学薬品工場、樹脂製造工場、塗装工場などで、有機溶剤を扱っており粉塵が発生するような工場です。

お支払い方法はどうなりますか。

局所排気装置ダクト工事のお見積もりを提出し、ご納得いただいた場合注文書をいただきます。

その際に着手金として見積もり金額の20%をお支払いいただきます。

局所排気装置ダクト工事完了後、ご請求書を発行し1ヶ月以内に残金をお支払いいただきます。

労働基準監督署への申請もお願いできますか。

労働基準監督署への申請書類は私達が作成いたしますが、最寄りの労働基準監督署への申請は原則としてお客様にてお願い致します。

労働基準監督署への同行申請も別途有料にて承っております。

有機溶剤・粉塵のすべてに対応可能ですか。

製造工程や粉塵の種類によっては対応できない場合もございますのでお問い合わせの際に詳細をお聞かせください。

仮契約後のキャンセルはどのような費用が発生しますか。

打ち合わせ1回目からの交通費、打ち合わせ費、概算見積もり作成費、基本プラン及び実施設計費をお支払いいただきます。

施工後のアフターサービスや点検はどうなりますか。

施工引き渡し後1年間の保証を致します。

1年後の法定点検は有料にて承ります。

11. お問い合わせ・ご相談

お客様のご要望に合わせて作業性や工程を変えることなく設計・施工を行うことができるのが田崎設備の強みです。

局所排気でお悩みの方、局所排気装置の設置をお考えの方はぜひ田崎設備にご相談ください!

お問い合わせページはこちら

https://tasaki-s.co.jp/contact